2019年,民政部在部署管理全国社会组织工作时,明确提及要有效应对各种风险,尤其是法律风险。随着《慈善法》的实施,相关配套规章制度出台,国家对基金会合规建设方面提出更高要求。随着基金会行业的发展,基金会内在专业化的要求也越来越高。合规化、专业化——作为一个基金会未来发展的关键。

内部治理是基金会合规运作的重要部分,本文为你分享基金会内部治理中的4个关键关系,系中国基金会发展论坛与北京致诚社会组织矛盾调处与研究中心共同开展的“基金会合规建设”线上系列课程之一,点击此处了解或参与该课程。

案例01

河南有一于2009年合法注册成立的基金会,发起人杨某。基金会从2014年起,以慈善的名义,推出了某某基金权益凭证,有半年和一年的,称年化收益4%-5%,在农村地区广泛发放,并支付推广人员报酬。2016-2017年,一共募集2个亿,款项全部用于杨某企业的投资。今年,由于资金链断裂,公安机关以杨某及基金会非法集资为由刑事立案。通过查看资料,我们可以深刻地感受到,该基金会并不是从事慈善事业,而是一个非法集资的工具。

从此案中我们可以看出,很多基金会运营时,其实根本不知道基金会应该是干什么的。基金会本应是一个公益慈善组织,却被当作基金来运营。这是犯罪问题,而不是违规问题。此案中的基金会打着慈善名义,诈取农民朋友的血汗钱,这是罪大恶极的事情,也损害了整个公益行业的形象。

其实,这并不是一个个案。引发一个思考:基金会到底是什么?这虽然是一个最基本的问题,但是民众、甚至基金会管理人、发起人,也许都并不真的知道基金会是什么。

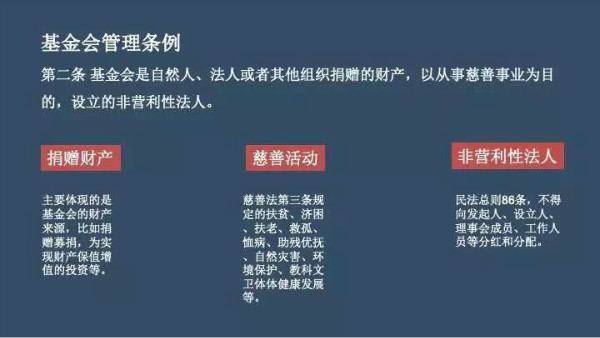

第二条 本条例所称基金会,是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产,以从事公益事业为目的,按照本条例的规定成立的非营利性法人。

——《基金会管理条例》

从上述条文可以知道:

首先,基金会是财团法人。基金会财产的来源是捐赠财产。

其次,基金会开展的活动必须属于慈善活动,还要与基金会的宗旨和业务范围相符合。具体什么是公益活动、如何判断,将在后面的课程详细讲。

最后,基金会是非营利性法人。民法总则第86条,非营利法人,就是不得向发起人、设立人、理事会成员、工作人员等分红和分配。

谈完什么是基金会这个基础问题之后,我们再来看基金会的内部治理。总的来说,基金会内部治理需要处理好四个方面的关系。

一、处理好发起人和基金会的关系

由于基金会财产属于社会公共财产,具有公共性和公益性,所以基金会的治理逻辑跟企业是不同的。企业以股份作为治理的法律基础,谁占有的股权多,谁就有更大的表决权。但是在基金会,并不是谁出钱多谁控制基金会。虽然从实际效果说,大额捐赠人、发起人对基金会有很大的影响力,基金会也应当尊重捐款人,但是基金会作为非营利法人,有其自有的自治逻辑。

案例02

太原公司与山西省天使文化基金会借贷纠纷案

天使基金会成立于2013年9月4日,理事长为李某,注册资金210万元。发起人是太原公司(200万元)、李建芳(5万元)、范建年(5万元)。筹备成立时,太原公司于2013年1月28日通过中国银行网上银行向山西省天使文化基金会(验资账户)转账200万元整,用途栏与附言栏均注明“投资款”。2013年11月,太原公司向人民法院提起诉讼,诉称当时成立基金会时,明确提及这是借款而非捐赠,要求基金会返还200万元。

法院驳回了太原公司的诉讼请求。发起人不能要求返还最初的注册资金,因为款项的性质不属于借款、投资。如果真的是借款,公司应该把钱给到债务人个人,而不要把钱直接给到基金会验资账户。此外,还需要要有明确的借款协议。否则在法律上就难以将款项的性质认定为借款。

对发起人来说,要明白基金会是一个独立的法人,有基金会专门的法律法规、运作体系。基金会也要明白,如果发起人是主要捐赠人,要在法律的范围内充分尊重发起人、发起人的意见和建议。发起人在基金会虽然没有公司股东的地位,但也有建议权。发起人与基金会之间的矛盾冲突,应当在法律框架内解决。

发起人的权利和义务:

发起成立前:承担筹备、申请工作;不作假,对材料真实性负责,不开展成立的其他活动

发起成立时:有出资的责任,且出资为捐赠,不得取回、发起人不得参与分红,组建第一届理事会、监事会

发起成立后:定向捐赠、关联交易(涉及转移基金会财产)、不分红分配财产、提出意见和建议、机构违法不追究责任 (前提不是发起人指导的违法行为)

基金会注销后:不得取回基金会财产,可参与清算,剩余财产遵循相似性原则)

二、处理好理事之间的关系

理事,从制度设计上来看,是代表社会公众管理和使用慈善财产的决策人员。然而,现实情况是,很多基金会的理事大多只是被拉来凑人数的,并不理事。

案例03

北京某基金会的内部矛盾

北京某基金会,2016年9月在北京市民政局成立。为了凑满人数,理事长和副理事长各自拉人,简单拼凑了一个理事会,理事5人。后来运营中,基金会副理事长认为理事长财务作假,秘书长则认为副理事长在外谋取个人利益,双方都向民政局投诉。理事会分为两派,分别是2人和3人。理事会表决也无法进行,民政局也没法变更,基金会陷入了不可调和的矛盾。

理事的权利和义务

选举权、被选举权、表决权

批评权、建议权、监督权

参与基金会内部事务管理

积极参加和支持基金会的各项公益活动

遵守基金会章程,维护基金会合法权益

贯彻基金会宗旨、执行基金会的决议、完成基金会交办的任务

理事责任承担

《基金会管理条例》第43条:基金会理事会违反本条例和章程规定决策不当,致使基金会遭受财产损失的,参与决策的理事应当承担相应的赔偿责任。

总而言之,言而总之,对理事个人来说,不要仅仅为了满足法律条件而担任理事。法律虽然不要求理事捐赠,但要求理事履职,贡献智慧。对于基金会来说,要制定担任理事的合理标准:

跟基金会有相同或相似的价值观

热心公益慈善事业(捐赠或志愿服务)

有余力参加活动(年龄、时间)

无不良征信,违法犯罪记录

有能力参加活动(完全民事行为能力、专业能力、财务实力等)

三、处理好基金会负责人的关系

基金会负责人包括理事长、副理事长、秘书长。法律法规对基金会负责人的总体要求:

理事长是法定代表人,不得兼任任何机构的法定代表人

在职公务员不得兼任基金会负责人

秘书长是理事,要求专职

担任或辞去基金会负责人职务的需要经过民主程序

涉及关联交易的要回避

民政部门会同有关部门建立社会组织负责人任职、约谈、警告、责令撤换、从业禁止等管理制度,落实法定代表人离任审计制度。建立负责人不良行为记录档案,强化社会组织负责人过错责任追究,对严重违法违规的,责令撤换并依法依规追究责任。推行社会组织负责人任职前公示制度、法定代表人述职制度。

——中办、国办46号文

四、处理好理事会和监事会关系

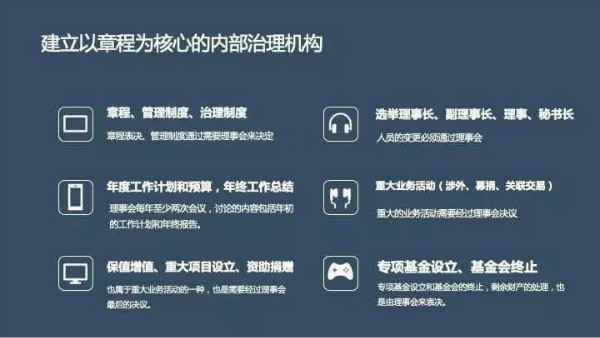

1)建立以章程为核心的内部治理机构

章程、管理制度、治理制度:章程表决、管理制度通过需要理事会来决定

选举理事长、副理事长、理事、秘书长:人员的变更必须通过理事会

年度工作计划和预算、年度工作总结:理事会每年至少两次会议,讨论的内容包括年初的工作计划和年终报告

重大业务活动(涉外、募捐、关联交易):重大的业务活动需要经过理事会决议

保值增值、重大项目设立、资助捐赠:也属于重大业务活动的一种,也是需要经过理事会最后的决议

专项基金设立、基金会终止:专项基金设立和基金会的终止,剩余财产的处理,也是由理事会来表决

2)关于理事会和监事(会)的问题

开理事会应当有一套规范流程、会议通知、会议议题和内容均应提前给理事

应当制作理事会会议纪要、会议决议、并且理事监事都应该签名

监事要列席理事会、但没有表决权

理事会由理事长召集,不能的话由副理事长召集

可以要求捐赠人、专家学者、政府代表等列席理事会、可以发表意见、但是无表决权

内容来源 | 致诚社会组织

作者 | 何国科

编辑 | 洪 峰

编辑 | 江吉瑶

封面图 | Alvaro Reyes on Unsplash

内部治理专题